“變廢為寶”鼓了百姓“錢袋子” 鮮活實踐成撬動生態治理與經濟發展“綠色杠桿”

2025-08-04 09:23 來源:央視網

眼下,在內蒙古烏梁素海,150平方公里的蘆葦蕩迎來了一年中最美的時節。在過去,這些自然生長的蘆葦因缺乏有效利用途徑,被視為影響水質的“負擔”和引發火災的“隱患”。但現在,它們卻成為了撬動生態治理與經濟發展的“綠色杠桿”。蘆葦如何變廢為寶?

作為黃河流域最大的淡水湖,烏梁素海的蘆葦在春夏是“生態功臣”,它既能凈化水質,又為鳥類提供棲息家園。但到了秋冬,若不及時收割,干枯的蘆葦不僅易引發火災,腐爛后還會釋放大量營養物質,加劇水體富營養化。

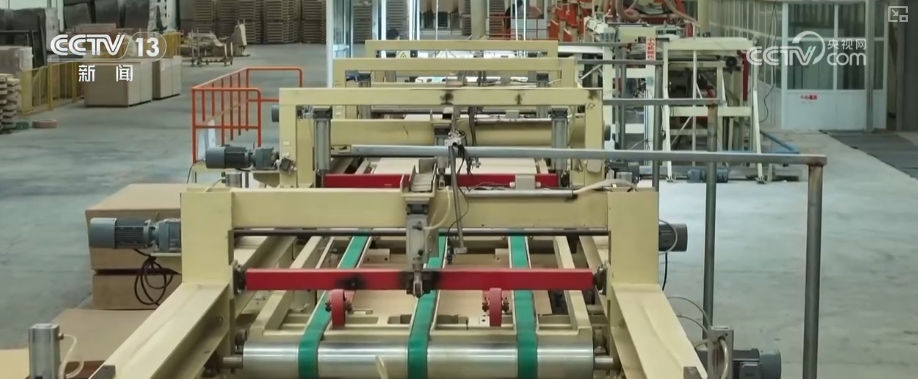

連年生長的野生蘆葦,如何處理才能既護生態又增效益?近年來,當地通過引進扶持相關企業,為收割的蘆葦找到了可持續的“出路”。在距離烏梁素海20多公里的一家板材企業,從2023年起,冬日收割的成捆蘆葦在這里“華麗變身”,經過切葦、錘碎、拌膠等14道工序,搖身變成平整堅固的無醛環保板材。

僅烏梁素海,每年就能產出5萬至10萬噸蘆葦。

蘆葦“變寶”,還讓當地百姓的“錢袋子”鼓了起來。僅這家企業就提供了150個直接崗位,還帶動了大量間接就業,實現了生態、經濟、社會效益的多重豐收。

畜禽糞便全利用 生態循環有“魔法”

臭氣熏天的畜禽糞便曾是養殖戶們的“老大難”。在江西新余,2019年啟用的N2N生態循環農業模式,把上游百家養殖場的廢棄物“吃干榨凈”,變成沼氣和肥料,反哺下游萬畝良田,既解了養殖戶的愁,又讓種植戶賺了錢。這個模式究竟如何進行?

這些藍色大罐子就是新余循環農業的“心臟地帶”,那些曾經令人頭疼的養殖廢棄物正在這里經歷一場變廢為寶的綠色“魔法”。

N2N生態循環農業模式,簡單來說就是把上游N家養殖場的廢棄物集中處理,變成下游N家種植企業需要的肥料,而處理過程中產生的沼氣還能用來發電。

新余市渝水區是產糧和畜牧大區,全年生豬出欄超75萬頭,年產畜禽糞便12.5萬噸、尿液29.5萬噸。這些糞污若不處理,不僅污染環境,還影響居民生活。過去,養殖戶自己處理每噸要花15元,現在,只需要以每噸3元的價格送到回收企業,成本大大降低。

經過處理后,養殖廢棄物產生的沼氣可以用于發電。而產生的沼液則成為了液態肥料,沼渣經過二次加工,也被開發成有機肥,這種生態循環模式為當地串起了一條生態產業鏈。

廢棄餐盒變座椅 社區循環利用有新招

“變廢為寶”不僅見于生態與農業領域,在城市生活中同樣能帶來便利。近日,上海虹口區薔薇里小區迎來了一位特殊的“新成員”—— 一把由大約1000個廢舊塑料餐盒制成的再生環保椅。它不僅為居民增添了休憩好去處,更成為了“家門口”資源循環利用的生動“教科書”。

小區里的這把白色再生環保椅,外觀簡潔實用。如果不看一旁的介紹,恐怕很多人都會把它當作是普通的座椅。事實上,它是由大約1000個回收的聚丙烯塑料餐盒制成的,而這些原材料就來自小區內的智能廢品回收箱。

居民們把用過的外賣餐盒等塑料廢棄物主動投入回收箱,這些“寶貝”經過專業回收、分揀、清洗和再生加工,就變成了高價值的再生塑料顆粒,最終通過3D打印技術,被重塑成美觀耐用的再生椅。它不僅給居民提供了歇腳的地方,更讓“變廢為寶”在社區有了鮮活實踐。